Это первая часть серии фотоотчетов по результатам очередного Экотура (в 2013-м году его темой стала "Вода"), организованного холдингом «СИБУР» (у нас это «Тольяттикаучук» и «Тольяттисинтез») и ОАО «КуйбышевАзот».

Наукохутор - так иронично называет Институт экологии Волжского бассейна РАН его директор, Геннадий Розенберг. Для журналистов и блогеров Самарской области Институт экологии стал первым пунктом Экотура. И неудивительно - ведь кто может знать о воде больше, чем научно-исследовательский институт Российской академии наук, занимающийся вопросам экологии Волги?

Перво наперво для гостей была организована встреча-беседа с директором Института экологии Геннадием Розенбергом.

Про невзгоды - это по поводу нашумевшего закона о "реформировании" Государственных академий наук России. В принципе здесь все ученые солидарны как один и воспринимают это "реформу", цитирую, "как очередную попытку разгромить фундаментальную науку в России, которая на протяжении последних 20-25 лет и так влачила жалкое существование и вела, главным образом, борьбу за выживание" и всё это на фоне "провала таких масштабных научно-инновационных проектов, как Сколково, разрушительных реформ в системе образования, кавардака в системе Высшей аттестационной комиссии..."

Хотя обыватель, далёкий от науки, спросит: "А может и правда ликвидировать Российскую Академию Наук? Разогнать всех учёных? Кто они такие? Что делают? Хлебом меня не кормят, зрелищ не показывают. Зачем они вообще нужны?". И, действительно, вопрос интересный. Сегодня нам как-раз и представляется возможность познакомиться если не со всей Академией Наук, то хотя бы с её тольяттинским "хуторским" отпрыском.

Первой лабораторией, с которой нас познакомили, стала лаборатория герпетологии и токсикологии. Название говорящее - да, здесь изучают амфибий, рептилий (в основном змей) и яды (в основном змеиные).

Кстати, оказывается, что иммунитет к змеиному яду у человека со временем не вырабатывается. Даже наоборот - есть определенный лимит этих укусов, после которого уже смело можно идти выбирать место на кладбище. Так что змеелов - профессия весьма опасная.

Еще Андрей Геннадьевич похвастался, что их лабораторией выявлен и описан новый подвид гадюки – гадюка Башкирова (Vipera renardi bashkirov).

Также нам была приоткрыта завеса тайны финансирования российской науки:

Андрей Бакиев о масштабах финансирования российской науки

С 2006 г. в лаборатории ведутся также ведутся работы по биотестированию. Нас также познакомили с этим процессом.

Именно в этом и заключается биотестирование: в тестируемую среду (в данном случае в воду) запускают тест-объекты (какие-либо живые организмы ,например дафнии). Изменения жизненно важных функций этих организмов как раз и являются сигналом о непригодности (токсичности) этой среды.

Сергей Саксонов, также присутствующий на этой короткой лекции в шутку спросил: "Андрей Львович, я правильно понимаю, что ваше биотестирование - это эксперимент, который проводит Водоканал, только не на дафниях, а а нас, людях?" Все посмеялись, а потом призадумались. В итоге сошлись на том, что вряд ли это эксперимент Водоканала. Но вот чей именно, надо еще подумать :)

Вторым пунктом нашей наполовину спонтанной экскурсии стала лаборатория экологической биохимии.

Следующей нас ждала лаборатория мониторинга водных объектов. Там состоялась преинтереснейшая беседа с Александром Рахуба научным сотрудником Института экологии Волжского бассейна РАН. Большая её часть вылилась в мою статью Сказ о Воде, или как Антропоген Волгу эвтрофировал. В ней всё описано настолько полно, что нет смысла повторяться здесь.

В процессе переходов между лаборатории нам попалась вот такая антуражная лестница:

Далее мы попали в гербарий Института экологии Волжского бассейна. Здесь следует читать слово "гербарий" в значении "помещение в котором хранится коллекция засушенных растений", а не в значении "коллекция засушенных растений, препарированных в согласии с определёнными правилами". В противном слуачае вы бы лишились удовольствия читать как меня, так и половины нашей областной журналистско-блогерской "элиты".

Самой приятной (с точки зрения наших сенсорных органов) экскурсией стала экскурсия по дендропарку Института.

Думаю, нет смысла опиывать каждого представителя флоры, увиденной там, так что я "просто оставлю это здесь":

Некоторые растения, представленные на фото в галерее выше совершенно несвойственны нашей климатической зоне. Какие? А вот это пусть останется загадкой. Самые любознательные, думаю, смогут её разгадать, определив представленные на фотографиях виды.

Ну и, напоследок, гости внесли свою скромную лепту в благоустройство территории дендропарка: немного повыкорчевывали молодые побеги агрессивно размножающегося мелколистного вяза (у нас его обычно именуют карагачом).

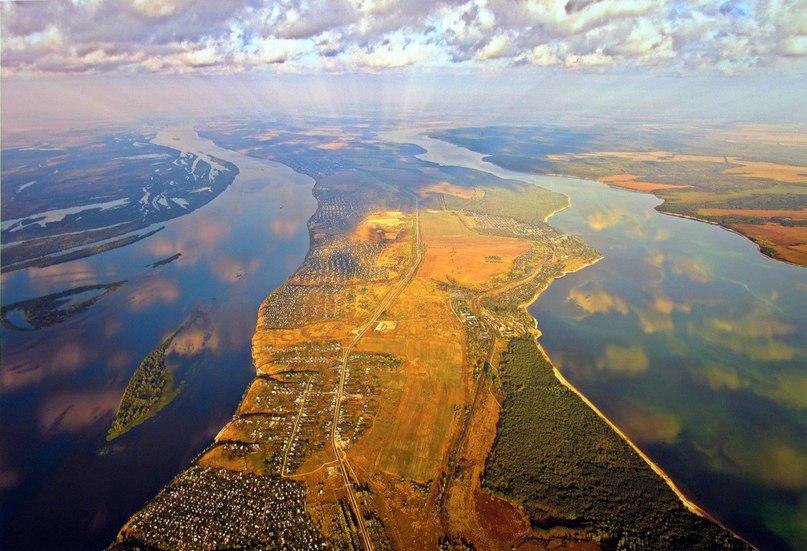

На этом наше знакомство с Интитутом экологии Волжского бассейна РАН завершилось. Уже знакомый СИБУР-овский автобус забрал нас и отвез на одну из турбаз полуострова Копылово (Экотур длился три дня и местом нашего временного проживание было выбрано место наиболее равноудаленное от всех объектов нашего посещения). Так как этот пост посвящен конкретно нашему посещению "Наукохутора", то мой рассказ на этом завершен. Напоследок выложу несколько фотографий сделанных на Копылово, не обремененных сюжетной линией и моими занудными комментариями. Но обязательно ждите продолжение Водной вводной! ;)

А вот и продолжение: Часть II: Волга-Волга